みなさん、こんにちは

バイオ学科2年生の実習レポート、

今回は遺伝子班の実験の様子をお伝えします

遺伝子班が取り組んでいるのは、電気泳動

電気泳動は、主にタンパク質やDNAの分離に使う技術のことです

タンパク質やDNAは電圧をかけたときに移動する性質があり、小さな物質は速く、大きな物質は遅く移動します。

この移動距離の違いによって分離ができるというわけです

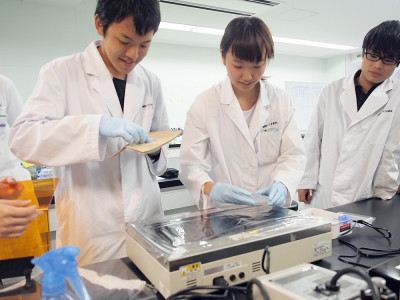

まずは準備。

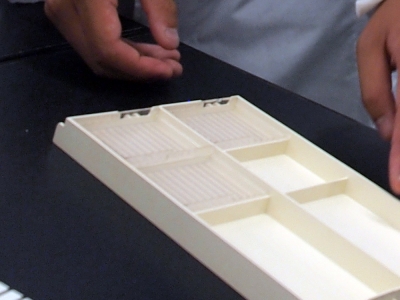

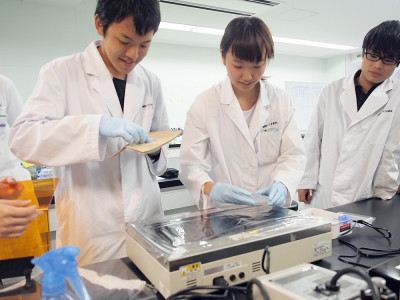

電気泳動の舞台となるのはこちらのアガロースゲル

成分はダイエットでもおなじみのあの寒天です

もちろんぷるんぷるんしています

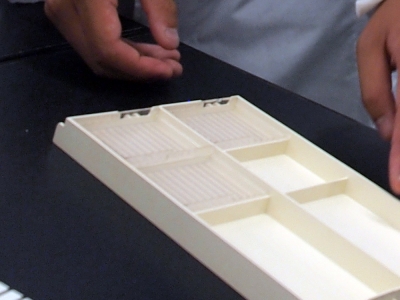

この泳動用のゲルには、調べる試料を入れるくぼみ(ウェル)をあけておきます

そのために使うのはこちらのコーム(柵みたいな白いの)

慎重に持ち上げたあと、ゲルを取り出します。

取り出したゲルを泳動用緩衝液を満たした泳動槽の中に沈めます。

ここからは泳動槽内で作業を行います

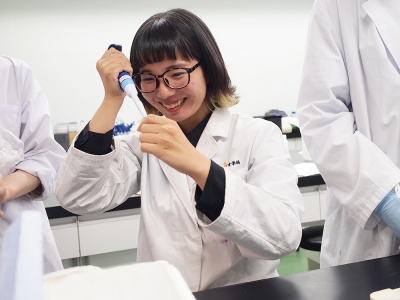

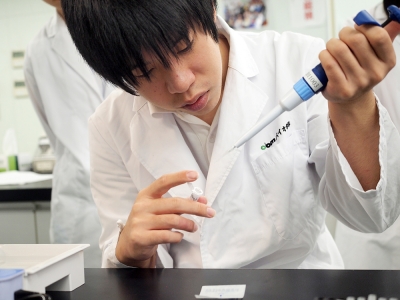

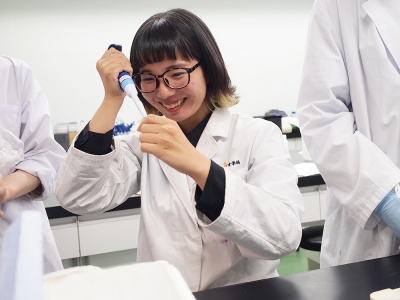

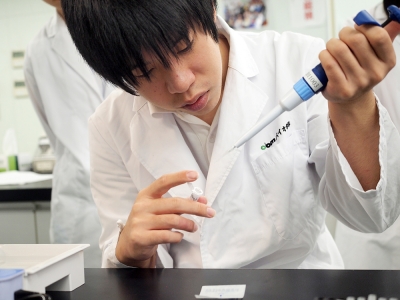

さっきつくっておいたウェルに試料を入れます。

ここでもこないだ紹介したマイクロピペットが大活躍

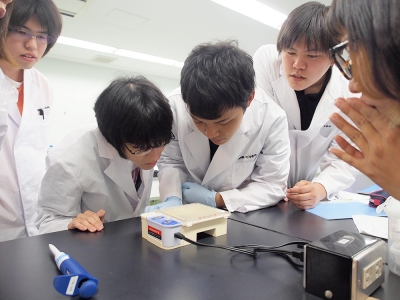

ちなみにobmバイオ学科は1学年40名定員ですが、

実験を行う実習はクラスを2つに分けて行っています

これは一人一人が実験をする時間をしっかり確保するため

大人数で代表学生が行う実験を見ているだけのことが多い大学との大きな違いなんです

グループで協力しながら、クラスみんなに技術力をしっかり身につけてもらいます

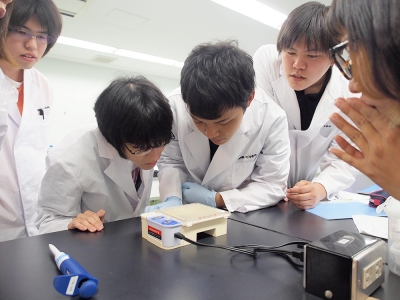

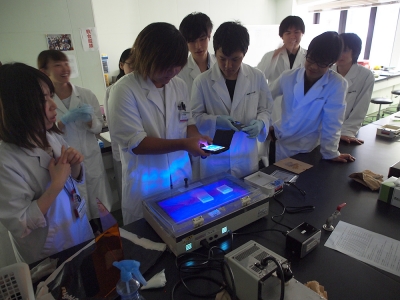

さて、準備ができたので電圧をかけます。

電気が流れると試料はゲルの中をちょっとずつ進んでいきます。

その姿はまるで潜水艦

だから今回の手法は、サブマリン(潜水艦)電気泳動とも呼ばれます

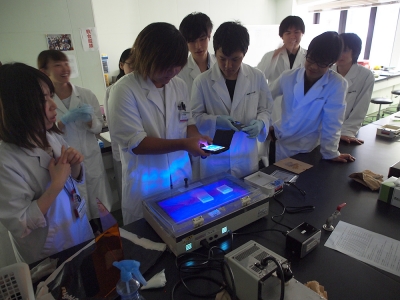

30分ほど電気泳動をかけた後は観察タイム

染色して紫外線を照射

こんなにきれいに光ります

みんなうまくできてたみたい。

自分のスマホでばっちり撮影もできました~

今回の実習風景を動画にしてみました

こちらも見てみてくださいね~

医薬品・細胞培養・遺伝子・化粧品・食品・環境などライフサイエンスのあらゆる分野で活躍するバイオ技術者を育てるobmのバイオ学科

マイクロピペットを使った実験もやってます!

いろんな実験が体験できるオープンキャンパスも開催中